移転価格関連の判例・採決事例研究⑧「パシフィック・フルーツ・リミテッド事件」

利益分割法の適用を巡る裁判例Ⅱ(パシフィック・フルーツ・リミテッド事件)

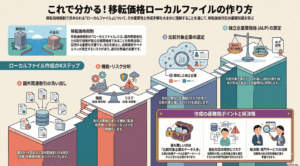

パシフィック・フルーツ・リミテッド事件[1](エクアドルバナナ事件と呼称する資料もある)は、棚卸資産の仕入販売取引に寄与度(貢献度)利益分割法を適用した事例である。無形資産取引自体を扱った事案ではないが、特異性が高く類似性を持った非関連者間取引が存在せず、移転価格税制が要求する比較対象取引を適切に選定できない場合に、過度に比較可能性の基準や要件を緩和するのではなく、利益分割法をベストメソットとして選択したことの妥当性を判断している点で、筆者の問題意識やテーマと一致するものがある。BEPSの議論以前の段階において、寄与度利益分割法を用いたことの適法性、分割対象損益の取扱い、また、利益分割要因の選定を含め関連者間取引における両当事者の貢献度を如何に評価しようとしたのかについて日本の司法判断を確認することができる数少ない事案の一つといえる。

本件の概要

本件[2]では、原告であるパシフィック・フルーツ・リミテッド社が、原告に対してバナナを販売しているバハマ法人で租税特別措置法66条の4にいう国外関連者に該当するP1からエクアドル産バナナを輸入した取引について、原告がP1に支払った対価の額が同条に言う独立企業間価格を超えているとして、芝税務署長(以下、「処分行政庁」という)が、平成11年12月期ないし平成13年12月期について、上記独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との差額を原告からP1に対する所得移転額であると認定し、平成11年12月期ないし平成16年12月期の法人税について更正処分を行うとともに、平成11年12月期、平成15年12月期及び平成16年12月期の過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分をしたことが裁判の対象とされている。

原告は、上記各処分について、寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと、寄与度利益分割法を用いるに当たり日本市場の特殊要因により生じた原告の営業損失を分割対象利益から控除しなかったこと、原告とP1が支出した販売費及び一般管理費(以下、「販管費」という)の額の割合により分割対象利益を分割したことなどを理由として違法であると主張して、各更正処分のうち確定申告に係る所得金額、納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下回る部分並びに当該部分に係る過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分の取消しを求めた。

これに対し、東京地裁は平成24年4月27日付で請求棄却との判断を下している。またその後、当該判断を不服として原告が控訴しているが、第二審の東京高裁の判決も第一審の判決を支持し、平成25年3月28日付で控訴人の請求を棄却している。

本件国外関連者間取引の概要

本件国外関連者間取引では、エクアドルを拠点としてエクアドル産バナナの輸出業務に携わっているP1とは別の国外関連者グループがエクアドルの農園で生産されたバナナを購入し、バハマに拠点を置くP1に輸出販売した上で、P1が原告に販売し、原告が日本国内で卸販売するという取引である。一般的には、P1と原告の取引は棚卸資産の仕入販売取引であり、P1の本件取引における活動が、判例に記載の通りバナナをエクアドルから購入し再販売することに限られているのであれば、移転価格上の整理としては、P1は卸売業者あるいはグループ内商社(輸入代行取引業者)との位置づけが妥当と考えられる。原告である本社との機能リスクの差異の有無やその程度についての詳細な事実は不明であるが、判旨において、「本件国外関連取引に関し、原告及びP1が行う業務は、いずれもエクアドル産バナナの仕入販売業務及びこれを支えるための一般管理業務のみであるということができ、本件国外関連取引に関し、両者の果たす機能に見るべき差異があるとはいえない」とされている。

また、本件国外関連取引の商流は、エクアドル産バナナという1種類の棚卸資産をP1が仕入れ、特に加工することなくそのままの状態で原告に販売し、原告はP1から仕入れたエクアドル産バナナを特に加工することなく、そのままの状態で顧客に販売するというものである。つまり、いずれも仕入販売業務以外の製造加工や研究開発等の他の業務を伴うものではなく、本件国外関連取引に関し、いずれか一方の有する製造設備等の固定資産や重要な無形資産等を使用するものでもないことが確認されている。

なお、エクアドルでは、バナナの生産及びマーケティングの促進並びに規制のための法律(以下、「バナナ管理法」という)により、バナナ生産者からの買取価格及び同国からのバナナの輸出価格にそれぞれ下限が設定されている(以下、これらの価格をそれぞれ「最低買取価格」及び「最低輸出価格」といい、エクアドル政府によるバナナ管理法に基づくこれらの価格規制を「エクアドル政府規制」という)。

移転価格算定方法の選定および比較可能性分析に関する争点

本件においては、原告は当初再販売価格基準法の適用を主張していたところ、処分行政庁が「同業者調査」を行っていることから、同庁は再販売価格基準法を含むいわゆる基本三法[3]の適用可能性を疑問視するとともに原告の比較対象企業に関する十分な比較可能性分析が行われていなかったと判断していたことが伺える。これらの検討のために、同庁は本件国外関連取引と比較可能な取引を選定するため同業者に対する調査を行うこととし、まず、バナナの輸入に関する同業者団体に臨場し、各団体の加入各社の状況から調査対象とすべきバナナの輸入業者と考えられる法人が25社あることを把握している。

処分行政庁は、上記25社に対し、①果実の輸入販売に係る取引商品の種類及び年間取扱高、②取引上位3商品に係る商品別の仕入先、住所、国外関連者該当の有無及び仕入価格算定方法、③取引上位3商品に係る商品別の売上先、住所及び売上価格算定方法、④直近の6事業年度に係る全社損益、輸入バナナの取引損益、その他取扱輸入青果の損益について調査を行い、当該25社全社から回答を得ている。

その中から、検証対象取引における棚卸資産と異なるバナナ以外の商品を扱っていた業者、ブランド価値があり取引価格や取引時期等が大きく異なっていた台湾産バナナを扱う業者、バナナの輸入取引を関連者間で行っている業者、その他取引規模が著しく異なる業者(本件では、検証対象取引と比較して、取引規模が約40分の1から約400分の1の取引は極端に小規模であると評価した)を除外している。これらの業者が行う取引上の「差異が取引価格や利益率に与える影響について、その差異を調整するには困難が生じる可能性が高い」として、これらの比較対象候補企業を検討の対象から除外している。さらに、バナナの仕入販売ではなく、その輸入金額に応じて手数料を収受するという輸入代行取引を行う業者については、「輸入販売業者である原告とは事業形態や取引上果たす機能が異なる」等の理由で除外している(ここにおいて、P1は商社的な位置づけである輸入代行取引業者ではなかったものと判断できる)。

結果として、処分行政庁は、フィリピン産バナナの輸入取引を行う1社(以下、「A社」という)を選定し同社の取引を比較対象取引とすることとした。基本三法を用いた比較対象取引の選定の検討のなかで、処分行政庁は、独立価格比準法(措置法66条の4第2項1号イ)における比較対象取引は、国外関連取引と「同種の棚卸資産」について「同様の状況」でなされたものである必要があるところ、A社が取り扱う商品はフィリピン産バナナであり、エクアドル産バナナの輸入取引である本件国外関連取引とは、棚卸資産の種類、生産地、輸出国等の点で差異が認められるとして、独立価格比準法を用いて本件独立企業間価格を算定することはできないと判断した。

また、原価基準法については適用可能性がないことが明らかであるため本章では割愛するが、再販売価格基準法について処分行政庁は、エクアドル産バナナには、バナナ管理法に基づき、バナナ生産者からの買取価格及びバナナの輸出価格にそれぞれ最低買取価格及び最低輸出価格が設定されていること、かかるエクアドル政府規制は、通常の利潤の額の算定等に影響を及ぼすことが客観的に明らかであり、その差異の調整が必要である(措置法施行令39条の12第6項ただし書)こと、しかしながら、バナナ管理法に基づくエクアドルからの輸出買取価格の算出方法や計算式等は明らかでなく、(中略)結局、エクアドル政府規制が本件国外関連取引の対価や利益率に及ぼす影響額を具体的、客観的に算定して数値化することができないことを比較対象取引としたフィリピン産バナナの輸入取引との差異を調整できない根拠として挙げ、再販売価格基準法を用いて本件独立企業間価格を算定することはできないと判断した。

これに対し、原告はエクアドル政府規制の有無という市場の取引環境上の差異があるものの、これは「通常の利益率」(措置法66条の4第2項1号ロ、措置法施行令39条の12第6項)に客観的に明らかな重大な影響を与える差異ではなく、当該差異により生じる通常の利益率の差を調整することを要するものではないから、再販売価格基準法を用いることができないとは認められないと主張している。

寄与度利益分割法の適用に関する争点

処分行政庁は、原告及びP1は、エクアドル産バナナの取引価格について交渉することもなく、エクアドルで生産されたバナナが日本で販売されるまでの流通段階における各々の業務を分担し、そのために要する費用をそれぞれ負担しているに過ぎないと認められるため、原告及びP1との間の本件国外関連取引に係る独立企業間価格の算定に当たっては、双方の営業利益の合計を、その利益を生むために要した費用に応じて分割するという寄与度利益分割法により算定することが最も適していると判断した。

処分行政庁は、寄与度利益分割法を用いて本件国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するに当たり、分割要因として、原告及びP1が支出した販管費を用いた。この点に関してが、「具体的な分割要因としてどのようなものを用いるべきかは、取引両当事者の果たす機能を正確に分析し、様々な行為に妥当なウェイト付けを行い得る基準である必要がある」としたうえで、「本件国外関連取引は、エクアドル産バナナという1種類のみを仕入れたままの状態で売買するという単純な取引であり、本件国外関連取引に関し、原告及びP1が行う業務は、いずれもエクアドル産バナナの仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり、研究開発や製造など他の業務を伴うものではなく、これらの業務は、製造設備等の固定資産、重要な無形資産等を使用するものではなく、専ら両社の役員、従業員による仕入販売活動及びこれを支える管理業務に支出された費用により実現されたものであるから、原告とP1がそれぞれ行った上記業務の利益獲得に対する相対的寄与度は、両社の仕入販売活動及びこれを支える管理業務に関して発生した全ての費用の額、すなわち両社の販管費の額が指標となるものといえる」と判断している。

すなわち、原告及びP1は、両者ともにエクアドル産バナナの取引に関して、ルーティンな仕入販売業務および一般管理業務のみに従事しており、その他にウェイト付けを考慮すべき業務や無形資産を伴うものではないため、仕入販売業務および一般管理業務に要する費用の多寡が、概ね両者の貢献度を表す指標、つまり「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」に該当するとし、原告及びP1との間の本件国外関連取引に係る独立企業間価格の算定に当たっては、双方の営業利益の合計を、その利益を生むために要した費用に応じて分割するという寄与度利益分割法により算定することが最も適していると判断した。

一方で、原告は、およそバナナの輸入販売業においては、販管費の支出が増加すれば営業利益が増加するという関係がなく、分割対象利益がエクアドル産バナナの浜値の大幅な下落等の日本市場の特殊要因により生じた原告の営業損失から構成され、原告及びP1の販管費との間に関連性はないため、原告及びP1が支出した販管費は、措置法施行令39条の12第8項にいう「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」に当たらない旨主張した。

移転価格算定方法の選定および比較可能性分析に関する本件判旨

判旨では、「分割要因の選定に当たっては、国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し、その機能に差異があるときは、それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し、各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきと解するのが相当である。」との判断基準を示した。

また、措置法施行令39条の12第8項では、寄与度利益分割法を用いるにあたって選定しなければならない分割要因について、法人又は国外関連者が「当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因」と規定している点について、判旨は、当該条項が「「当該所得の発生に寄与した要因」とは規定していないことからすれば、同項が、分割要因と分割対象利益との間に原告が主張するような定性的関係、すなわち、分割要因が分割対象利益の発生の主要な原因であるというような直接的な因果関係や分割要因が増加すれば分割対象利益が増加するというような比例関係が存在することまでも要求していると解することはできない」とし、さらに「分割要因は、当該国外関連取引の内容に応じ、各当事者が果たす機能を分析し、各当事者が分割対象利益の発生に寄与した相対的な程度を推測するに足りると認められる要因を選定すべきであり、かつ、それで足りると解すべきである」として、比較的緩やかな適用要件を示した。

判旨に対する考察

本判決は、移転価格関連の訴訟上で、適切な比較対象取引が選定できない場合の移転価格算定方法として「寄与度利益分割法」の適用が初めて認められた事案であり[4]、それ自体に意義があるとする見解が見られる[5]。本判決の特徴の一つは、外国政府の規制を重要な比較可能性要素のひとつとして捉え、比較対象取引の有無の判断において積極的に考慮した点にある[6]。

本件では、再販売利益基準法を用いるにあたって、比較可能性分析上の各検討要素に適用する基準をやや厳格に捉えている。一方で、寄与度利益分割法を用いるにあたって使用する分割要因の選定に求められる基準としては、直接の因果関係を立証せずとも相対的な程度を推測するに足りる分割要因で足りるとの解釈に基づき、分割要因の選定に関しては比較的緩やかな選定基準を採用して、行政処分庁の裁量を認めている。

当該事案において、裁判所は特段の立証もなく、行政処分庁が採用した「販管費」という費用を分割要因として採用した。しかし、仮に、原告が「販管費」よりもより適切と考える別の分割要因を提示していたのであれば、裁判所はどのような基準でいずれの分割要因を採用することを相当としたのであろうか。事案によっても異なると想定されるが、販管費以外の要因が、合算営業利益に影響を及ぼすことは十分考えられ、その中にはより合算営業利益に相関的な影響を及ぼす要因も存在する可能性もある[7]。然して、それらの検討を無視した課税処分あるいは判例であったとするならば、その合理性は大きく損なわれていると言わざるを得なくなるのではないだろうか。

OECD移転価格ガイドライン(2017)のパラ2.144においては、「相対的な発生費用と関連する付加価値との間に強い相関関係が特定できる場合には、費用ベースの配賦基準が適切であるかもしれない。例えば、広告宣伝により重要なマーケティング上の無形資産が生じる場合(例えば、マーケティング上の無形資産の価値が広告宣伝により影響を受ける消費者財の場合)、マーケティング費用が販売者にとって適切なキーとなりうる。研究開発費が特許等の重要な営業無形資産の開発に関連している場合、研究開発費は製造業者にとって適切なキーとなりうる。ただし、例えば、各当事者が異なる無形資産で貢献している場合、原価がこれら無形資産の相対的価値の信頼できる指標でない限り、原価ベースの配賦基準の使用は適切ではない。人的機能が合算利益の創出の主たるファクターである場合には、報酬がしばしば使用される。」と記述している。

また、同パラ2.145においても、「原価ベースの配賦基準には簡素というメリットがある。しかし、パラグラフ6.142の議論のとおり、関連する費用と関連する価値との間に強い相関関係が常に存在するというわけではない。原価ベースの配賦基準について考えられる問題としては、それが原価の会計上の分類に大きく左右されることである。したがって、配賦基準の算定において考慮する原価をあらかじめ明確に特定し、当事者間で一貫性のある配賦基準を決定することが必要になる。」との記載がある。

これらのパラグラフからOECD自体は、関連する費用が経済的価値(利益分割法においては合算利益)との間に強い相関性があれば、配賦基準や分割要因として適切となる可能性を示しているに過ぎず、むしろ費用と経済的価値との間に一般的に相関関係があるとの前提には否定的な見解を持っていると考えられる。

寄与度利益分法のみならず残余利益分割法においても、その適用の過程で合算利益に関する分割要因を選定する必要がある。しかし、当該判決では、その選定基準が緩やかに解釈されており、必ずしも最も寄与度と相関する要因を特定することまで求めてはいない。OECD移転価格ガイドラインにおいても厳格な基準はなく概ね同旨と考えられる。

すなわち、利益分割法の適用が適切と選択した場合は、課税当局も納税者側も、分割指標を選定するに当たってはある程度の相関性が推測されうる分割指標をそれぞれ主観的に選択することにならざるを得ないのである。これは、課税当局と納税者および課税当局間の見解の相違を生む温床となり、これが双方の認識や見解の違いとなって二重課税を生じる、あるいは租税の予見性を不安定にしてきた経緯がある[8]。そのため従来から、利益分割法は、その合理性や存在価値とは裏腹に、移転価格実務において納税者に敬遠される傾向にあり、相対的に取引単位営業利益法が多用されるようになった構造的要因のひとつと言える[9]。

確かに、取引に関連する原価や販管費等の費用は、移転価格分析上扱いやすい数値であるため、費用と経済的価値との間の実質的な相関性や因果関係を深く考慮することなく、客観的な指標として安易に貢献度分析に用いられることすらある。そもそも、ステレオタイプな分析アプローチや過去の経験則から、「費用」が常に最も客観的な指標であるとの前提を置くことも、業界や業種によっては主観的な思い込みに過ぎない場合もしばしば存在している。そのようなケースは税務調査だけでなく相互協議案件における実務でもしばしば散見されることから、納税者である企業側の経済的実体や認識と大幅に乖離した利益分割要因が税務当局によって恣意的に選択される事例を極力回避するためにも、利益分割要因の選定方法に関してもう一段具体的な選定基準を検討する余地はあるかも知れない。

(2024年1月5日最終更新)

【引用・参考文献等】

[1] 原審は、東京地方裁判所判決 平成 21 年(行ウ)第 581 号、控訴審は東京高等裁判所平成 24 年(行コ)第 229 号である。以下本章における記述は同判決文を参照または引用している。

[2] 本件の概要については、LEX DBの書誌を参照または引用した。また、本件に関する評釈については、神山弘行「移転価格税制において寄与度利益分割法の適用が認められた事例」租税判例速報 ジュリスト 1445 号 8 頁(2012)、袴田裕二「移転価格税制:寄与度利益分割法の適用について争われた例」ジュリスト 1475 号 124 頁(2015)、青山慶二「移転価格税制における寄与度利益分割法の適用」TKC税研情報 30 巻 5 号 38 頁(2021)がある。本稿ではこれらの評釈を適宜参照または引用した。

[3] 措置法66条の4第2項1号イ、同号ロ、同号ハ

[4] 本判決時点では、国税不服審判所の採決として寄与度利益分割法の適用を認めた先行事例が存在していた(平成 19 年 2 月 27 日採決)。

[5] 袴田・前掲注2)127 頁。

[6] 神山・前掲注2)9 頁。

[7] 中里実「国際取引と課税-課税権の配分と国際的租税回避-」428 頁(有斐閣,1994)。同氏は、価格統制・輸出統制、法的独占・寡占という(広義の)外国政府の規制は、超過収益(レント)の源泉となりうるところ、移転価格税制上のレントの整合的・合理的な取扱いについてさらに理論的検討の必要性を指摘している。

[8] 高久隆太「現地税恩典利益を考慮せず行った移転価格課税が違法とされた事例」租税判例速報 ジュリスト 1485 号 11 頁(2015)。同氏は、本田工業事件の原審判決に触れ、「我が国の移転価格税制の規定の解釈適用に当たっては、我が国の移転価格税制が独立企業原則という諸外国の移転価格税制と共通の基礎に立脚するものであることに配慮しなければならない」と述べ、さらにOECD移転価格ガイドラインを踏まえた課税でなければならないと判示している。この点に関し、「日米租税条約交換公文3項においても課税は同ガイドラインに従うことが規定されている。しかしながら、同ガイドラインに従った課税であっても、法人及び国外関連者所在地国の権限ある当局が受け入れることは皆無に近い。ここに移転価格課税の難しさがある。」と述べている。

[9] 高久・前掲注8)11 頁。同氏は、「かつて棚卸資産販売取引について日本で基本三法、米国で利益比準法(CPM)が多く適用され、日米間で見解の相違があったほか、無形資産取引が含まれる場合の算定方法について様々な議論が行われた。そのような状況下、無形資産取引が含まれる二国間事前確認において、実務上複雑すぎる等の批判があったものの、日米両国が受入れ可能な算定方法として残余利益分割法が用いられていた。これは、積極的選択というよりも消極的選択といえる。」と述べている。