日本における移転価格課税の動向と最近の事例-企業に求められる対応策とは

グローバル化が進展する現代、多国籍企業グループ内企業間のクロスボーダー取引(国外関連者間取引)に係る価格設定、すなわち「移転価格」は、各国の税務当局から注目を集め続けている分野です。日本においても、国外への所得移転を防止し、適正な税務執行や税収を確保するべく、1986年に移転価格税制が導入され、その後も幾度かの改正・通達等による補強を通じて、国外関連者間取引に対する監視が強化されています。

本記事では、日本における移転価格税制の概要に軽く触れたのち、実際の移転価格課税事例及び過去10年間の課税動向を分析し、移転価格税制が日本の多国籍企業に対してどの程度の影響を及ぼしてきたのかを俯瞰的に考察してみようと思います。また、それらの情報を踏まえて企業が直面するリスクとその対応策について考察します。

移転価格税制の概要

移転価格税制とは

移転価格税制とは、関連企業間の取引価格が独立企業間価格(第三者間で成立する価格)と異なる場合、その差異によって所得が国外に移転することを防ぐための制度です。

より実務に即した参考資料として、国税庁は、「移転価格事務運営要領」及び「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」を公開しており、後者の方では、独立企業間価格の算定方法の選定や適用に関する具体的な事例が紹介されています。

移転価格の算定方法と適用事例

国税庁が定める移転価格の算定方法には、例えば、独立価格比準法(CUP法)や再販売価格基準法(RP法)、原価基準法(CP法)などの適用事例が挙げられ、各方法の適用上の留意点が詳しく解説されています。

独立価格比準法(CUP法):同等の第三者間(独立企業間)取引における価格を比較対象として適正な独立企業間価格を算定する方法

再販売価格基準法(RP法):仕入価格に独立企業間取引における粗利益(マージン)を加えた価格を適正な独立企業間価格として算定する方法

原価基準法(CP法):生産に係る総コストに適正な粗利益(マージン)を加えた価格を適正な独立企業間価格として算定する方法

取引単位営業利益法(TNMM法):比較対象となる独立企業間取引における営業利益率を基準として適正な価格を算定する方法

利益分割法(PS法):検証対象取引がら生じる利益を取引当事者の貢献度に応じて配分した結果を以って適正な独立企業間価格を算定する方法

過去の移転価格課税の動向

国税庁が公表しているデータを基に、過去10年間(2012年度から2021年度)の移転価格課税の件数と更正金額をまとめました。

| 事務年度 | 更正件数 | 更正所得金額(億円) |

| 平成23年(2011) | 182 | 837 |

| 平成24年(2012) | 222 | 974 |

| 平成25年(2013) | 170 | 537 |

| 平成26年(2014) | 240 | 178 |

| 平成27年(2015) | 218 | 137 |

| 平成28年(2016) | 169 | 627 |

| 平成29年(2017) | 178 | 435 |

| 平成30年(2018) | 257 | 365 |

| 平成31年(2019) | 212 | 534 |

| 令和2年(2020) | 134 | 502 |

| 令和3年(2021) | 154 | 333 |

(注:上記データは国税庁が公表した資料に基づいています。)

これらのデータを俯瞰すると、年度によってはコロナの影響もあり更正件数や更正所得金額に変動が見られるものの、全体的な傾向としては概ね一定の水準で推移しているようにも見えます。

更に以前からの傾向をマクロ的に見るとまた少し異なる一面が見えてきます。これがわかるデータが記載された資料を経産省のウェブサイト上で見つけることができます。下図のとおり、2004年から2008年までは1件での更正金額が100億円を超える大型の課税案件が多くみられましたが、それ以降は案件の小型化と調査件数の増加という2つのトレンドが見られます。

2020年から2022年は新型コロナウイルス感染症の影響で税務調査件数が減少したようですが、その後、感染症の影響が落ち着き出し税務調査自体も再開されているという情報もあります。2023年以降のデータの出方を含めて、企業にとっては引き続き動向に注目すべきと考えられます。

日本における移転価格課税の事例

日本における移転価格課税の事例について、最新の公開情報からピックアップしてみました。これらの事例は、各企業が移転価格税制にどのように取り組み、移転価格課税に対してどのように対応しているか、課税を受けた場合にどのくらい長期にわたって解決に向けた対応が必要になるか等を理解する上での参考事例になります。

IHI株式会社のタイ子会社との取引に関する課税(2019年)

IHIは、タイの子会社との取引に関して、東京国税局から約100億円の移転価格課税を受けました。同社は更正処分を受け、追徴税額約43億円を納付しましたが、処分の取り消しを求めて法的措置を講じる予定と2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)を通じて発表しています。 その後、東京地方裁判所に比較対象企業の選定が争点にひとつとなった訴訟を提起し、2023年12月に第1審で勝訴しています。

日本碍子株式会社のポーランド子会社との取引に関する課税(2017年)

日本碍子は、ポーランドの子会社との取引に関して、名古屋国税局から移転価格課税を受け、追徴税額約85億円を納付しました。その後、同社は更正処分の取り消しを求めて訴訟を提起し勝訴しています。2023年5月30日付けの「第157期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 (交付書面省略事項)によると、その後名古屋国税局が減額再更正を行ったことによる還付金約77億円を計上したことで訴訟を取り下げています。

良品計画の事例(2020年)

無印良品を展開する良品計画は、海外子会社との取引に関して、東京国税局から約70億円の申告漏れを指摘されました。これは、海外への所得移転を防ぐ移転価格税制の適用によるもので、法人税の追徴税額は約20億円とされています。同社は、追徴課税分を2019年2月期に計上済みであり、その後は中国との相互協議を申し立てたとのニュースリリースを発表しています。

ファナック株式会社の事例(2024年)

産業用ロボットメーカーのファナック株式会社は、東京国税局の税務調査により、台湾の子会社との取引に関して移転価格税制の適用を受け、2021年3月期までの3年間で約97億円の申告漏れを指摘されました。 これに伴い、過少申告加算税を含めた追徴税額は約22億円と見られます。 ファナックは、ニュースリリースを通じて、グループ会社間の取引価格設定について日本および各国の法令を遵守し、適切な納税を行ってきたと認識しており、今回の更正処分に対しては二重課税の排除を求め、法令に則った対応を進めると表明しています。

ヨネックスの事例(2024年)

スポーツ用品大手のヨネックス株式会社が東京国税局の税務調査を受け、アジアの子会社にスポーツ用品を低価格で販売し、本来日本で課税されるべき所得を海外に移転させたとして、移転価格税制に基づき、2022年3月期までの4年間で約11億円の申告漏れを指摘されていたことが分かりました。過少申告加算税を含めた追徴税額は約2億円とみられます。

スノーピークの事例(2024年)

アウトドア用品の総合メーカーのスノーピーク株式会社は、韓国の子会社との取引において、製品を適正価格より低く販売し、本来日本国内で課税されるべき所得を海外に移転させたとして、関東信越国税局から3事業年度で約6億円の申告漏れを指摘されました。 これに伴い、過少申告加算税を含めた追徴税額は約1億5千万円とみられます。スノーピークは当局との見解の相違があったものの、修正申告を行ったと報じられています。

移転価格課税を受けた場合の影響

経済産業省の資料では、移転価格課税を受けた場合の影響として、多額の課税や長期間の調査、メディア報道等による企業イメージへの悪影響などが下記のとおり指摘されています。

課税を受けた場合の調整金額が多額になる傾向にある

- 移転価格税制の対象となる国外関連取引の範囲が広い

- 事業の主要取引そのものを対象とすることから調整対象金額が多額になる

- 除斥期間(いわゆる「時効」)が6年(2020年4月1日以後に開始の事業年度からは7年)と長い

調査対応に時間とコストがかかる

- 調査期間が長くなることがあり、対応に多大な時間とコストを要する

課税を受けた場合、国際的な二重課税が発生する

- 租税条約に規定される(二重課税排除のための)相互協議は条約締結国が相手でなければ申し立てができない

- また、アジア諸国の中には、租税条約締結国であっても実務上相互協議の経験が乏しく、交渉が長引くケースが多い

- 二重課税が排除されるまでには更なる時間とコストを要する上、必ずしも完全に二重課税が排除されるとは限らない

課税を受けた場合、後続年度にも影響が残る

- 同取引に係る後続年度の課税を避けるためには、グループ全体の価格設定方針の見直しを迫られる場合がある

- 海外子会社や海外事業の業績評価制度にも影響を与える可能性がある

レピュテーションリスクが顕在化する可能性がある

- 課税額が多額に上った場合、情報開示の観点からプレスリリースを行う例が増えている

- 新聞等で報道される可能性がある

これらの事例や指摘から、特に多国籍企業グループ本社の担当者は移転価格対応における第一次責任者として慎重かつプロアクティブな対応を行うことが求められると言えます。

移転価格課税リスクと対応策

移転価格課税を受けると、多額の追徴課税や二重課税のリスク、長期間にわたる税務調査など、企業にとって大きな負担となります。これらのリスクを未然に回避するためには、以下の対応策やステップが推奨されます。企業が置かれている状況によって、必要な対応策とステップの機序が変化しますので、専門家や経験者のアドバイスも参考に最適な税務プランニングを実施してください。

本社と国外関連者(海外子会社)側の利益配分状況を把握する

一般的な目安として、子会社側の営業利益水準が概ね10%を超えていると移転価格調査の検討対象になると言われています。先ずは自社グループ内各社の損益状況を確認し、潜在的な移転価格リスクを把握することが対応の第一歩になります。

移転価格ポリシーの策定

グループのグローバル移転価格ポリシーを検討し策定しましょう。現状分析として、グループ内にどのような関連者間取引があり、それぞれの取引価格にどのような値決めルール又は利益分配方法が設定されているのか等の情報を整理することも重要になります。

ベンチマーク分析の実施

移転価格ポリシーの策定に伴い移転価格算定方法を選定した結果、比較対象企業(コンパラ)の利益水準が必要になるケースがよくあります。当該分析を実施するためには、ます外部データベースや業界レポートを活用し、企業情報を入手する必要があります。事業概要や経済環境等の類似性も考慮したうえで比較対象取引(企業)を選定します。それらのデータから得られる利益水準が独立企業間価格(利益率レンジになることが多い)となります。当該分析の結果当該独立企業間価格(利益率レンジ)と自社の関連者間取引における利益水準とを比較し、自社の取引価格が独立企業価格(利益率レンジ)の範囲内であるかを確認できるようになります。但し、比較対象企業の選定を巡っては。恣意性や主観性が介入する余地もあることから、調査官との見解の相違も生じやすく更正に繋がってしまうこともあります。客観性をはじめ合理性・一貫性など多面的な分析ロジックを事前に整理しておくことで、こうしたリスクを最小限に抑えることが可能となります。

移転価格ポリシーの運用・モニタリング

各取引に対する移転価格ポリシーを策定したら、それらをスムーズに運用するための社内体制の整備も必要になります。移転価格対応に関連する情報をグループ子会社からいつどのように収集・把握するのか、スケジュールを含めたマニュアルや組織体制を整備し、適切な価格設定が維持されるよう定期的にモニタリングを行うことになります。必要に応じて価格の見直しや移転価格ポリシーの再検討が必要になる場合もあります。

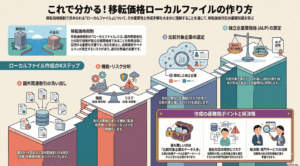

文書化対応の強化

コンプライアンス対応の一環になりますが、日本をはじめ世界各国において移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書)の適正な作成と管理を行うことが義務化又は要請されています。日本においては、国税庁が公表している文書化要件に従い、適切な移転価格設定の根拠を明確に記載することが求められています。通常時から、移転価格文書対応を実施しておくことで税務調査への備えを万全にすることが可能となります。例えば、調査開始時に合理的かつ説得力のある移転価格文書を当局に提出することで、調査対象から移転価格に関する部分を免除されたり、簡易的な調査で済ませてもらえることもあります(調査対応上はこれがベスト!)。

事前確認制度(APA)の活用

移転価格対応の中では最もアドバンスレベルになりますが、税務当局と将来年度における独立企業間価格の算定方法を事前に確認することで税務調査リスクや二重課税リスクを回避・低減できる制度があります。これを事前確認制度(APA)と呼んでおり、自国の当局とのみ事前確認を行うユニラテラルAPA、取引相手国の税務当局も含めて事前確認を行うバイラテラルAPA(取引相手国が複数ある場合はマルチラテラルAPA)に区分されます。但し、バイラテラルAPAの場合は、取得までには年単位での時間と相応の労力を要しますので、対象取引の金額規模や重要性、潜在的な税務リスクの多寡も総合的に検討したうえで申出を行うことが重要です。

経済産業省の資料においても、海外子会社から受け取るロイヤリティに関して、適切な料率の設定や海外子会社の利益率の定期的なモニタリングが重要であると指摘されています。特に、海外子会社の利益率が適切な範囲を超える場合、日本での移転価格リスクが高まる可能性があるとされています。

本記事で紹介した対応策を適切に選択し対策を講じることで、移転価格課税のリスクを低減し、安定的かつ効果的な移転価格管理・運営が可能となってきます。

おわりに

日本をはじめ世界各国における移転価格関連の動向を踏まえると、多国籍企業グループの本社には適切な移転価格設定と税務コンプライアンスの強化が求められています。特に、各国の税務当局も移転価格の執行面を強化・厳格化している現状において、移転価格ポリシーの策定から文書化対応・事前確認制度の活用まで企業の経営環境や取引の実態に応じて、適切な税務プランニングを行うことが重要です。

本記事では、日本における移転価格課税の事例、過去の移転価格調査件数と更正金額の推移、そして企業がとるべき対応策について解説しました。多国籍企業グループの本社は、今後も国際的なBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの影響や各国税務当局の反応等も注視しながら、移転価格対応の基本ステップを踏まえた適切な移転価格対応への準備と社内体制を整備していくことが求められます。

(最終更新日:2025年1月15日)

(公開日:2018年6月4日)

参考文献・情報源

以下に、本記事で参照した情報源を示す。

- 国税庁「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」

- 国税庁「移転価格に関する国税庁の取組方針」

- 経済産業省「よくある事例」

- 経済産業省:「移転価格税制の基礎と実務」

- PwC Japan 「移転価格裁判例を読み解く 判例紹介と比較可能性の再考―2023年(令和5年)12月7日東京地裁判決」

- 株式会社良品計画ニュースリリース(2020年3月18日)

- ファナック株式会社ニュースリリース(2024年3月18日)

- 株式会社IHIニュースリリース(2025年2月7日)