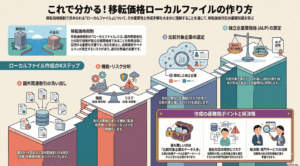

移転価格文書の作り方【概要と文書作成の注意点を解説】

移転価格文書化制度の概要

移転価格文書化制度とは?

日本を含む世界各国において、移転価格税制が導入されており、また移転価格文書(ドキュメント)を提出あるいは作成することを求める制度が整備されています。移転価格文書化制度は、各国それぞれに記載項目や作成提出ルール・期限・ペナルティ等の内容が異なっていますので、各国のルールについても留意しておくことが重要です。

日本では、平成22年の税制改正により、移転価格に関する税務調査の際に提出を求められる書類が具体的に規定されましたが、さらに、平成28年度の税制改正において、OECDによるBEPSプロジェクトの最終報告書の内容に合わせ、移転価格文書化義務を導入するなど大幅な改定が行われました[1]。

移転価格文書の種類と役割

現在は、(特定の移転価格文書作成義務要件を満たす場合)最大で3つの移転価格文書を納税者側で整備することが求められています。

- ローカルファイル

- マスターファイル

- 国別報告書(CbCR)

(「最終親会社報告事項」と言う書類も含めれば4つです)

マスターファイルと国別報告書はグループ全体の事業概況や事実関係を開示する資料となり、主に大企業が世界全体でどこの国で何をしているのか、またどこの国に所得を多く配分しているのか、どの国にどの程度納税しているのかを税務当局が把握するための資料となります。

ローカルファイルは、関連者間取引を行う企業が移転価格税制に即して海外子会社との取引を行ったかを判断するために必要な書類となり、当該企業がこれを準備していない場合、税務当局は「推定課税」と呼ばれる一方的な手法により課税を行うことが可能となります。

なお、上記の移転価格文書化義務要件を満たしていない企業であっても、移転価格調査自体が免除されるわけではありません。移転価格文書を整備していなければ、税務調査において上記の推定課税を受ける恐れもあるため、結局国外関連取引を行う企業であれば、移転価格文書の整備が推奨されるということになります。移転価格文書を準備するプロセスで企業としての調査対応の方向性や関連者との取引における価格や条件のあり方についても事前に問題がないか等、経営面や運営面にも密接に関わる事項を体系的にチェックできるからです。

ローカルファイルの主な内容は以下の通りです。

- 取引に係る資産の明細・役務の内容

- 取引において双方が果たす機能・負担するリスクに係る事項

- 取引において使用した無形資産の内容

- 取引に係る契約書又は契約の内容

- 取引の対価の額の設定方法、設定に係る交渉の内容

- 取引に係る損益の明細

- 市場に関する分析、その他市場に関する事項

- 関連者双方の事業方針

- 取引と密接に関連する他の取引の有無及びその内容 等

- 選定した移転価格算定方法、選定理由、その他独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類

- 採用した比較対象取引等の選定に係る事項、比較対象取引等の明細

- 利益分割法を選定した場合の関連者双方への帰属金額の算出をするための書類

- 複数の国外関連取引を一の取引として独立企業間価格の算定を行った場合の理由及び各取引の内容を記載した書類

- 比較対象取引等について差異調整を行った場合の理由及び方法を記載した書類 等

移転価格文書化の意義

平成28年度の税制改正内容に沿って、企業は移転価格税務コンプライアンスの確保・法令順守の観点から、移転価格文書を整備することが求められます。移転価格文書を作成する意義として、以下のような項目が挙げられます。

- 移転価格調査における対応を迅速化・効率化

- 自社の移転価格ポリシーや主張に関し合理性と一貫性を持たせる

- 移転価格調査の長期化を防ぎ対応コスト・時間を節減

- 多額の移転価格課税による二重課税発生を回避

- 国外関連者側での税務調査対応にも迅速に対応可能になる

移転価格文書は、企業が実際に行った国外関連取引における移転価格の妥当性を検証した結果をまとめることを目的とした資料であり、その中には自社で策定した移転価格ポリシーについても記載・説明を行うことになります。

一般的な移転価格文書作成作業の進め方

ローカルファイルの作成事例サンプルが国税庁のHPにひっそりと掲載されていますので、参照しておくとイメージが付きやすいと思われます[2]。また、よくある質問事項や移転価格文書を作成時のTipsをまとめた資料も公表されていますので、こちらも参考になると思います[3]。ローカルファイルを自作した場合は、やはり複数の目を通してチェックするのがお勧めです。特に、社内と専門家の両方の視点を織り込む方が多面的な検討・チェックが出来ますので文書の説得力や信用力を高めるうえでも理想的です。

とはいえ、いざ移転価格文書を作成すると言ってもやみくもに書き始めるのではなく、事前にどの取引をどのような形で移転価格文書の対象にするべきかを特定する所から始めることが重要です。例えば、移転価格税制の対象となる国外関連取引には、製品・部品等の棚卸資産取引のみならず、ロイヤリティ取引、役務提供取引、経営指導料、金融取引など幅広い取引が含まれることになります。一方で、これらの取引を全て商流ごとに細分化して取引価格の検証を行うことは、実務上煩雑であるため、一定の要件を満たす場合(それが経済分析的にも合理性が認められる場合等)は、一定の範囲で取引を包括し合算検証を行うことも認められています。

また、自社の取引における移転価格を検証するうえで、納税者自らその取引に最も適していると考えられる移転価格算定方法を選択しなければなりません(これを、べストメソッドルールと言います)。移転価格算定方法には、独立価格比準法、原価基準法、再販売価格基準法、取引単位営業利益率法、利益分割法(寄与度利益分割法、比較利益分割法、残余利益分割法)、及びディスカウントキャッシュフロー(DCF)法が規定されており、それぞれに自社の移転価格検証上、最適と考える理由とともに採否を記載することになります。どの移転価格算定方法が最適かは、その企業における取引の内容や事業環境にも依りますし、それぞれの移転価格算定方法が持つメリット・デメリットも勘案しながら総合的かつ戦略的に選択していくことが必要になる場合もあります。取引における移転価格課税リスクが潜在的に高い場合等はそのようなケースも多くなってきます。

しかし、移転価格の要点やロジックを確保しながら、一から移転価格文書を作成するのは、一般の企業担当者にとっては非常に難解かつ多大な手間が掛かる作業となります。外部には公表していない内容も含め、事業や取引の実情を詳らかに記載していくことになるのですが、時には過剰に書きすぎてロジックが破綻していたり、時には要求されている情報要件を満たしていかったりということも起こり得ます。また、経済分析の実施方法によっては特定の企業情報を掲載したデータベースが必要となる場合もあるなど移転価格特有の分析ステップやノウハウがあるため、効率的な作業を目指す場合は専門家のサポートを仰ぐ企業も多いのが実情です。自社の業界や経済分析にも明るく信頼できる移転価格対応パートナーを見いだすこともグルーバルに事業展開する企業にとって移転価格対応の重要な要素になってくるのかも知れません。

参考文献・情報源

[1] 国税庁「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」(平成28年6月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf

[2] 国税庁「III 同時文書化対応ガイド ~ローカルファイルの作成サンプル~」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_03.pdf

[3] 国税庁「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」(令和6年6月)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/04.pdf