企業が直面する移転価格の課題と対応策

移転価格(Transfer Pricing)は、グローバル企業にとって避けて通れない重要な経営管理の課題です。多国籍企業がグループ内で取引を行う際、価格設定が適正かどうかが税務当局の監視対象となり、適正でないと判断されれば企業の意図にかかわらず更正処分を受けることになります。適切に移転価格の内部管理ができていないと、税務リスクの増大、二重課税、コンプライアンス違反のリスクを抱えることになります。

特に、OECDのBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトが進展し、各国の規制やルールが厳格化している現在、移転価格管理の重要性はかつてないほど高まっています。本記事では、企業が移転価格で直面する主な課題と、その対応策について詳しく解説します。

企業が直面する移転価格の主な課題

(1)適正な価格設定の難しさ

移転価格の最大の問題は、「独立企業間価格(Arm’s Length Principle)」の設定が容易ではないという点です。市場で取引がない独自の無形資産やサービスをグループ内で取引する場合、適正な価格を客観的かつ合理的に決定するのは難しく、多くの企業が対応に苦慮します。

(2)税務当局との見解の相違

税務当局と企業の間で「適正な価格」の解釈や範囲が異なることも多く、移転価格調査の対象となるケースが増えています。移転価格に関する規則は、グループ間のあらゆるクロスボーダー取引を対象としているため、時として明確な判断基準が無い場合や定義が不明確な部分も未だ取り残されています。

各国の税務当局は税収確保のため、厳格な税務調査を実施する場合があり、日本においても国外においても。準備が十分でないまま移転価格調査を受けた結果、不本意な追加課税を甘受せざるをえなくなるリスクもあります。

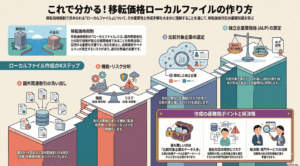

(3)文書化義務とコンプライアンス負担

OECDのBEPSプロジェクトの導入により、多くの国で**マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(CbCR)**といった「移転価格文書」の作成が義務化されました。企業はこれに対応するために、移転価格文書特有のルール・要件を理解し、これらの沿ってグループ内で多種多様なデータを収集・整理し、自社グループ内での価格設定が適正であること(すなわち、独立企業間価格に即した価格であること)を説明する必要があります。

国外のグループ企業の多さに比例して、移転価格文書化を作成するための事務負担が企業のリソースを圧迫しがちですので、普段から移転価格対応のための仕組みや社内システムを構築・整備しておくことも大きな課題となります。

(4)BEPS対応とグローバル規制の変化

OECDのBEPS行動計画の公表以降、これまで移転価格税制に対する意識が高くなかった国・地域においても、近年移転価格ルールが導入されたり頻繁に改定されてたりするようになっており、企業は国際税務全体の動向のキャッチアップに加えて、各国における最新の法令や通達等にも十分に気を配っておく必要があります。特に、**デジタル経済に関する新しい課税ルール(BEPS 2.0)**の影響を受ける企業にとっては、新たな税務リスクへの対応も視野に入れておく必要があります。

企業が取るべき4つの主な対応策

(1)移転価格ポリシーの策定

「移転価格ポリシー(Transfer Pricing Policy)」とは、国際的に事業を展開する企業グループ(多国籍企業グループ:MNE)において、自国以外の関連会社との間で商品やサービスを取引する際の価格が独立企業間価格であることを説明するために設定する価格設定方針のことを言います。

実務上は、グループ企業間での取引価格の決め方(価格設定ポリシー)自体を指すことも多いのですが、厳密には両者は異なる概念でありつつ、通常は一致していることが理想との関係になります。この移転価格ポリシーを事前に検討し策定しておくことは、企業が国際税務の規制を遵守し、適正な納税を行っていることを保証するための重要なステップになります。

企業は、事業の特性や戦略等に基づいた明確で実行可能性の高い移転価格ポリシーを策定し、各国の税制を考慮に含めたリスクの少ない価格設定を行う必要があります。多国籍グループの移転価格ポリシーは、グローバル全体での整合性を確保しながら、各国における税務リスクを最小限に抑えるきめ細かな戦略や調整が求められます。

(2)ベンチマーク分析の実施

適正な移転価格を設定するために、市場における比較可能な第三者間取引データを用いたベンチマーク分析を実施するケースが数多くあります。ベンチマーク分析は、公開された商用データベースを活用して比較対象取引(企業)を選定し、移転価格対応上の適正な利益率(あるいは利益率レンジ)を算出することを目的として実施されるものです。上述した移転価格文書上にも記載が必要になるケースが多く、税務調査時に当局への説明責任を果たせるよう事前に準備しておくことが推奨されます。

(3)APA(事前確認制度)の活用

事前に各国の税務当局と移転価格に関する合意できる制度がありAPA(Advance Pricing Agreement)と呼ばれています。多国籍企業がAPAを活用することで、移転価格調査のリスクを回避し、税務の安定性・予見性の向上に寄与することができます。特に、グループ内でのクロスボーダー取引を巡る税務リスクが高い多国籍企業にとって、APAは積極的に利用を検討すべき制度と言えます。

(4)グローバルでの情報共有体制の構築

各国の移転価格ルールの遵守のため、またルール変更等に対してタイムリー対応するため、多国籍企業の本社は各国のグループ関連会社の税務・財務部門との情報共有体制を強化する必要があります。主要な取引ごとに移転価格ポリシーと実際の取引価格との整合性を確保し、税務リスクを管理・モニタリングするための社内体制や仕組みや情報インフラ等を戦略的に整えていくことが重要です。

まとめ

移転価格は、企業の経営管理や税務戦略において極めて重要なテーマです。適切な価格設定を行わなければ、税務調査による追徴課税や二重課税のリスクが高まることになります。特に、OECDによるBEPSプロジェクトの影響で各国の移転価格関連ルールや移転価格税制の執行面での厳格性が増すなか、多国籍企業グループは自社の取引における移転価格の適切さ・妥当性を証明可能な社内体制を整備していく必要があります。

本記事で紹介したように、多国籍企業グループ本社の税務担当者にとって、移転価格ポリシーの策定、ベンチマーク分析、APAの活用、情報共有体制の強化が移転価格対応上の重要な検討課題となります。各クロスボーダー取引に対する移転価格管理・運用を、その準備段階から適切に行うことで、多国籍企業グループの税務リスクを全体で軽減し、グローバルビジネスの持続的な成長をサポートする体制を整えることができるようになります。

参考文献・リンク

1. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

- https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing

- https://www.oecd.org/en/publications/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2022_0e655865-en.html

2. OECD BEPS Action Plan

3. 国税庁 移転価格税制に関する情報

- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_01.pdf

- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf

4. 移転価格税制の基礎知識/移転価格ポリシー等の解説

- 経済産業省: https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2023/02.itenkakaku.pdf

5. 世界各国の移転価格税制の導入・整備状況